2022年2月9日(水)に日本観光振興協会主催のオンラインシンポジウム「なぜ、今『ガイド』なのか」で「全体ファシリテーター」っていう役割を務めさせていただきました

言ってみれば、進行役です

蓋を開ければ2,000名を超える方にご応募いただいた上に、そんな経験値もない役回りで緊張しましたが、これまでの反応を見る限り、無事終えることができたのかなと思っています

まだ、ちゃんとシンポジウムの内容は見直せてないのですが、ホットなうちに全然まとまってないけど想ってることを書いてみたいと思います

面白かったし、物凄い学びになった登壇者の話

最終的に、2,300名超の方にお申込み頂き、リアルタイムで、のべ1,700名、最大時で1500名超、大体1,300-1,400名の方にご覧いただいていたようです

アンケートの結果はまだ見ていないので分からないですが、個人的にはとても刺激的な話が盛り沢山でした

- ボランティアガイドとプロのガイドの棲み分けをどうやって行くかという話

- 素材を資源にどうやって磨いていくかという話

- 若者を雇っていくにはどうしたらいいのかという話

- 浸透したまち歩き文化をリブランディングしていく話

- 「ガイド」としてぶっちゃけ食べていけるかどうかという話

- これまたぶっちゃけ1日単価いくらくらいでガイドをしているのかという話

- ツアーのストーリーをつくる上でどんなところに気を付けているのかという話

まぁホントどれもこれも経験に基づいた話ばかりで、刺激的な話ばかりでした

友人に「どこかで機会あったら繋ぐね」と言ってもらってる(と思ってる)札幌観光バスの佐藤さんにもTwitterでメンションいただいたので、この場で勝手に参照しておきます。笑

これ面白かった。

— 佐藤圭祐@観光バス経営 (@K_Sato777) February 10, 2022

お客さんがこの旅に出た理由や旅への期待を把握して、そのコンテクストは外さずにコンテンツは外す(サプライズ)ってのが大事だなと。

外さずに外す、この塩梅ですね。 https://t.co/UWYRWFoUV9

そうそう、「外さずに外す」っていう話も職人的な塩梅を感じました

話半分だったけど面白かったファシリテーターという役回り

冒頭で「まだ、ちゃんとシンポジウムの内容は見直せてない」と言いました

「そんな経験値もない役回りで」とも書きました

ここ数年、有難いことに登壇機会は沢山いただくものの、パネルディスカッションのファシリテーターとかモデレーターって、そんなやる機会多くないのです

自社で企画する以外は、2020年のインバウンドサミットと数えるくらい

まぁ自社でオンラインツアーが増えて案件が増えたとはいえ、そこまで僕が進行してない・・・

そんな僕は、白状するとたぶんリアルタイムで登壇者の話を7-8割くらいしか聞けていませんでした

いや、それでも盛ってるかも、5割くらいかもしれない…

学びを咀嚼するレベルではもっと浅そう、、、

今回進行している中で、Zoomのウェビナーに放り込まれたQ&Aが60件超、コメントも絶えず流れてくる状況でした

1,500人が参加するとこんな感じなんだなぁって目の当たりにしながら興奮してたのですが、それぞれを読んでて「あぁそういう視点もあるよなぁ」とか、「この後どの質問拾って話を展開していこうかなぁ」とか思ってたりすると、「あ、今何喋ってた!?」みたいになっちゃうのです

(質疑応答やパネルディスカッション時の録画上、僕が右手側下を見ているときはチャット・Q&Aを見ている時で、左手側前を見ているときは時間を確認しているときです。正面はカメラ!)

まだまだ経験が足りない。だから話半分

それでも面白い話が多くて、ホントこれだけの登壇者を揃えた主催者は凄いな、と感心しました

その中で、進行をしていると、自分の気になる話が聴けるっていうのは役得でした

時間があればもっともっと聞きたかった話ばかり

そのあたり時間の制約があってお伝え出来ず、そこはホントすみませんでした

二時間半のオンラインウェビナーっていうと凄い長く感じるけど、

第一線で活躍する7人が150分で話す=1人20分って考えると、そりゃ時間足りないよねって感じです

今回この役割をさせてもらったことで、物凄いソーシャルディスタンスを取った会場だったので距離感はあったけど、全国で活躍している人と出会うことができたのも、嬉しかったです

登壇者のLive感と参加者からチャット通じて伝わってくる熱量

両方を感じられるファシリテーターはオンリーワンの特等席でした

時間外にもいろんな話を聞けたのもめちゃめちゃ面白かったので、またシェアしていく機会を作れば可能性が広がるなぁなんて思ってます

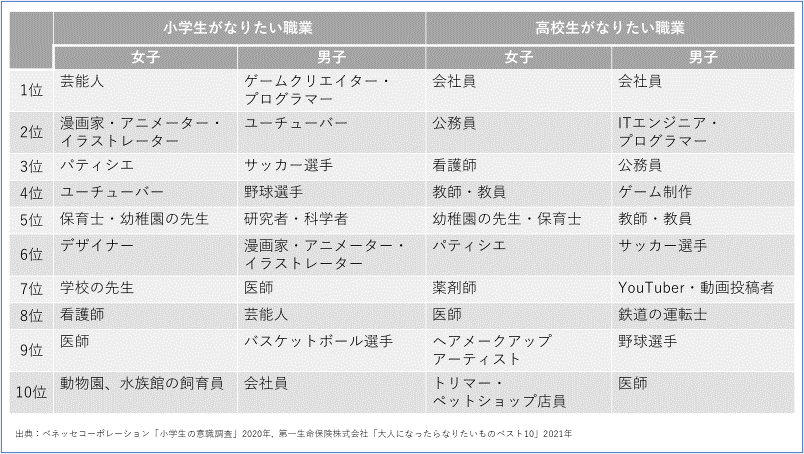

「良かったね」ではなく「行動に」と言った自分の「行動」

シンポジウムの冒頭で、こんなスライドを皆さんにお見せしました

「子どもたちのなりたい職業に、観光業は入ってない」

(「会社員」は入ってるんですけど。。。それは置いといて。)

2020年2月のJWGキックオフの時にも言ったのですが、

「ガイドを子どもたちが将来なりたい職業にしたい」と

そして、シンポジウムも「参加して終わり」じゃなくて「聴いて良かったね」でもなくて、「何か行動に移してほしい」って言う想いを伝えました

この問いは、もちろん僕も考えなきゃいけない話です

ただ、さっき書いたように、話半分過ぎたので、もうちょっと考えないと行動が固まらない

「参加者に考えてください!」って言いながら、自分のことを棚に上げて恥ずかしい限り

でも今感じていることを2点ほど記しておきたいと思います

JWGは通訳ガイドコミュニティなのかガイドコミュニティなのか

昨年から社内でとある議論があります

僕たちは、2014年からインバウンドの旅行会社として、通訳ガイドの方々と一緒に仕事をする機会が多くありました。その中で通訳ガイドの方々の活躍環境を増やしていきたいと思ってJWGというガイドコミュニティも立ち上げました

ただ、ガイドのスキル向上・地位向上を考えた際に、言語って別に一つの要素ではあるものの、「通訳ガイド」の枠で動く必要もなく、ガイドスキルを共有・向上していけるんじゃないかとも思うのです

多言語ガイドだって、日本人をもっともっと日本語でガイドしたっていいわけだし

「通訳ガイド」コミュニティなのか、「ガイド」コミュニティなのか

今現状で見ると、通訳案内士が7-8割、多言語ガイドが2割、ほんの数パーセントが国内のガイドの方だと思うのですが、今後、ガイド全体のスキルアップ等に貢献できないかは形にして、明確に打ち出していきたいところです

定期的に発信・共有の場は持っていきたい

今回のシンポジウムで改めて情報の共有の価値を感じています

逆を言えば、情報があまりになさすぎるから失われている可能性も沢山あるということです

若手通訳案内士が、「若手の通訳案内士でこういうシンポジウムできないですかね?」みたいな声をあげてくれています

定期的に、ガイドを軸にテーマを持ったウェビナーを開催していきたいなと個人的には思っています

今はドタバタしているから4月くらいからでも

こんなテーマ興味あったりしないですかね!?

って言ってもまだ登壇者もおぼろなのでむしろ話したい人いないですかね?

- アドベンチャーツーリズムで活躍するガイドの実情

- 20代・30代からガイドを生業にする!実際に活動しているガイドに話を聞く

- マイナー言語で生きていける!?英語以外の通訳案内士の活動の実態

- 富裕層ってどんな感じ!?第一線で活躍するガイドの日々の自己研鑽

- どうやってはじめればいい?ガイドが仕事を得る営業の方法

- 旅行会社・団体に頼らないガイドがゲストと繋がる方法

業界全体を盛り上げたい人とご一緒しながらその人にもメリットある形で何か取組んでいけるよう動きたいと思います

ちょっと改めて、見逃し配信を見ながら反省と勉強させていただき、考えたいと思いますが、今思っているのはそんなところです

あとはファシリテーターとしてお声がけいただくのも凄い光栄なのですが、登壇者として、すぐに会社の誰かに声がかかるくらい自分たちのビジネスをどう創って確立して社会貢献するかを突き詰めねば、というのはもう一つの課題でもあります

ちらっと見逃し配信見たけど、自分を見ると、固いし、笑顔不自然だし、頬の筋肉動いてないし、気持ち悪くて最悪です。ボイトレとか、表情のトレーニングに通いたい。。。

ちなみに:ファシリテーターを担うことになった経緯

ちなみに今回ファシリテーターを依頼いただいたのは、昨年12月のことでした

メッセンジャーで、事務局の方から連絡いただき、いかがですか、と。

後で聞いたところによると、「オンラインツアーの教科書」の出版に合わせて行ったやまとごころさんとのウェビナー「オンラインツアーサミット」をご覧いただいて、ご連絡いただいたとのことでした(最初は全体の進行ではなく第2部だけの進行でした)

よくオンラインツアーサミットのファシリテーション見て、ガイドの話を依頼していただいたなぁと思いますが、いろんなところで繋がっているなと改めて感じる機会でした

「仕事の報酬は仕事」という言葉もよく聞きますが、何かをやっているときにどこかで見てくれている人がいると感じられた自分としてもいい経験でした

実を言うと、このオンラインサミット、各セッションのファシリテーター自体を、メンバーにお願いしようと思っていたところ、みんな忙しそうで結局2時間自分が全て進行することになった、、、というイベントでした

自分がやってなかったら、と思うと運命を感じますし、

メッセンジャーで連絡を受け取れたのも運ですし、いろんな縁があった気がします

あ、オンラインツアーの教科書も是非読んでみて下さい

オンラインツアーだけじゃなくてツアー造成の参考にもなるかと思います

ちなみに②:すべては経験だよね

そんなご縁で、ファシリテーターをご依頼いただいたのですが、もうちょっと振り返ると起業時の様々な経験が今に繋がっているなと感じています

僕は起業時にビジネススキル研修の講師としても一歩を踏み出しました

それは、「それまで培ってきたスキルを活かした社会貢献・価値創出」という表面ももちろんありましたし、現実的には、生きていく為に、ということでもあったのですが、裏ミッションとして、苦手なコミュニケーション・プレゼンテーションスキルの克服という課題もありました

(中学・高校生くらいから人前で喋る苦手意識は強く感じていたんです。。。)

将来、観光でも、経営でも、人に伝えていく為には、人前で話せないといけないな、と

企業研修だと、残業代問題とかもあるから時間ピッタリに終わる必要があるし、思いがけない質問も飛んできたりします。はじめた当時は、家でプレゼンのページを送りながらぶつぶつぶつぶつ歩き回ってシミュレーションしてました。しかも「明日失敗すると次の仕事貰えなくて食べていけないかもなぁ」っていうプレッシャー付き。あぁ懐かしい

その当時機会を頂いた方々やトスアップしていただいた方にはホント感謝しかないのですが、あの経験があるから、セミナーでも話せるし、オンラインツアーの進行も出来るし、こうしたシンポジウム・パネルディスカッションの進行も担えるんだなと感じています

ただ、まだまだ、今は、こなしている感があるのも事実です。人の心の中に語りかけて動かすレベルにどうやって辿り着くか、、、日々精進です。

ちなみに③:準備って大切だ

最近、オンラインイベントやる時も、気心知れた仲間とやる時は「Live感大事だよね」と言うことを口実に、ぶっつけ本番でやることもよくあります

それはそれで楽しいのですが、こうした大規模のイベントにおいては段取りも大事だなぁと改めて感じました

事前にそれぞれの登壇者が話す内容を出してもらい、主催者側からこのポイントをぜひ強調して伝えてほしい、と言うやりとりをしていました

そのようなやりとりがあったから、全体として別に僕がどうこうしなくても、流れの通った会になったんだと思います。僕自身も事前にここら辺ほったら面白そうだな、と考えやすかったです

もっと振り返れば、僕が依頼される前に登壇者は全員決まっていたのですが、主催者は1年をかけて日本全国を回って実際に各ツアーを体験し、その中で伝えたいメッセージを届けられる人に登壇をお願いしていたことを考えると、その準備は相当なものです

準備って大事

それにしても、たくさん、学びがありました

ありがとうございました

コメント